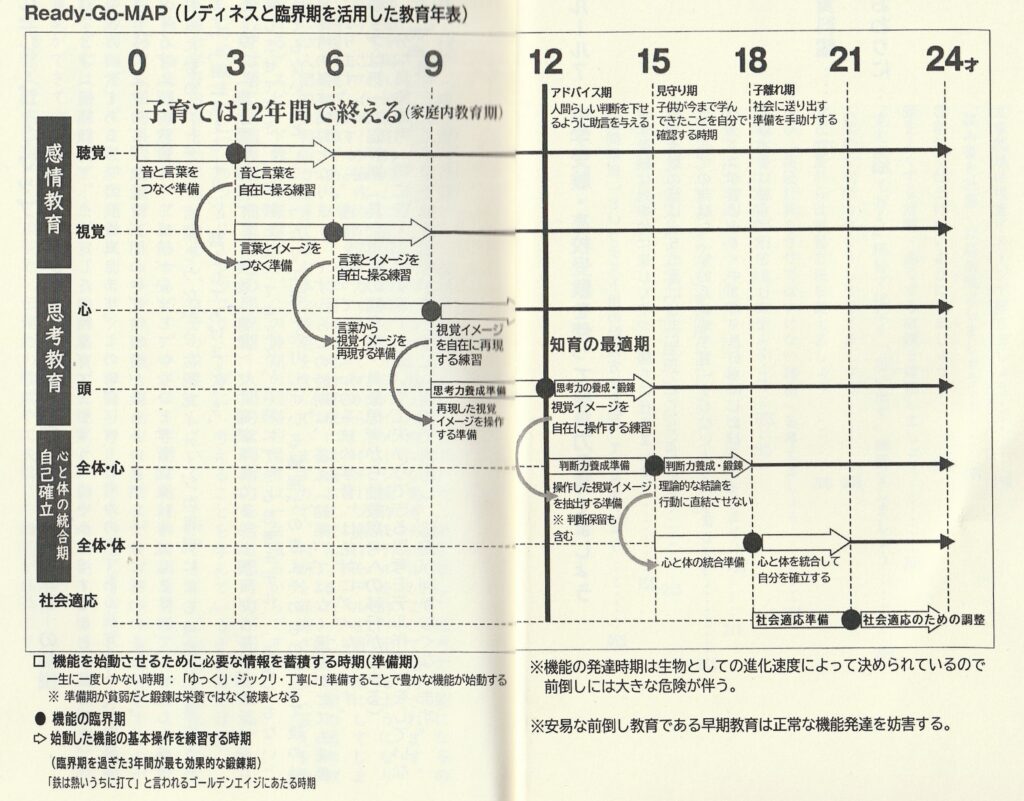

糸山泰造理論 通称どんぐり理論

教育年表 レディ・ゴー・マップ

書籍に付属していますが、ネット上で公開されてもいます

今日は、中学生の保護者さんに宛てて私が書いた文章をここに(一部改)

毎回、自分の書いたメールを紹介する場合、その後に書くことは、このメールの送り先の方だけに伝えたいメッセージではなく、メールを書いた後に思いついたいろいろなことを書いているだけです

ご了承ください

毎回、自分の書いたメールを紹介する場合、その後に書くことは、このメールの送り先の方だけに伝えたいメッセージではなく、メールを書いた後に思いついたいろいろなことを書いているだけです

ご了承ください

高校はほんと、無理して上を目指さない方がいいです

これは…

最近の進学校の異常さを見たらそう思うしかないです

精神的に強靱で、

でも、

なかなかそういう子もいません

自分で、無理をしたくてする場合は別です

自分が努力したくてする努力は、ストレスにはなりません

でも、どうしたら自分からそのように努力するようになるのか?と

思いますよね?

それは、

どんぐり的子ども時代がどれだけ確保されていたかどうかにかかっ

あとからどうにかなるものでもない

と、

私は確信しています

だから、

小学生の親御さんたちに伝えているのです

今しかないよ、って

ただ、

エンジンをかけるのが中学からの子もいれば、

高校からの子もいて、まだまだその先の子もいます

だから、

高校受験や大学受験にちょうどその「やる気」(エンジンをかけるとき)

個人差があります

でも、私は、糸山泰造理論を何度も読み返し、

生まれてから数年間

これが大事なんだと確信しています

それは、

私が17歳の頃に出会ったシュタイナー教育の理論とも通じます

18歳の頃に出会った発達心理学とも似ています

幼児期にテレビや動画やゲーム漬けでも、

でも、ほとんどの子は、影響を受けていて、たとえ、幼児期だけ、

学校の勉強だけではそれはわかりづらいのですが、

どんぐり問題では顕著にそれがわかります

でも大事なのは、学業で点数が取れるようになることが「良」で、

点数が取れるかどうかなんて、二の次で副産物に過ぎず、

そういう面で、点数の差よりも、取り組み方に違いが目立ちます

取れないなら取れないなりに、「次は取れるように努力する」

私は、どっちでもいいと思っています

どっちでも、その子が「自分ごと」

どっちでも、

問題は、子ども自身が「自分ごと」

あなた、それでいいの?

この成績でいいの?

こんな点数じゃ困るよ

このままじゃ高校に行けないよ

このレベルじゃこのくらいの大学しか行けないよ

頑張ればもっとできるよ

やればできるんだからやりなよ

などなど、

すべて、

子どもが自分の状況を「自分ごと」

これらさえなければ、

子どもは自分の状態を冷静に判断し、

このままじゃいかん、と奮起するか、

どんな状況でも気にしない、と平然としているか、

なんらかの生き様を見せてくれるはずです

学校の先生がなんと言おうと、

親が心から自分を信じてくれていたら、

私のような他人が関わる場合も、

親に言われて仕方なく私とつきあっているのか、

自分ごととして私とつきあっているのかで全然違います

自分ごとになっている子は、困ったら相談できるのです

もっと点数がとりたい

もっとできるようになりたい

どうしたらいい?

さとちゃんはどう思う?

さとちゃんならどう解く?

私は、生徒たちからのそういう訴えや相談をいつも待っています

相談されたり、質問されたりしたら嬉々として、

それが私の仕事です

でも、

困ってもないのに困らせるようなことを敢えて言うつもりはありま

困ってないのに困らせたら、

その子は「自分ごと」を見失うからです

親御さんたちにもそのことを知っておいていただきたいのです

私のような他人が何を言っても威力はそこそこですが、

親御さんの言葉で子どもは簡単に暗示がかけられます

暗示にかけられた子どもは、

もう、自分の意志なのか、親の意志なのかわからなくなって、

自分の目標なのか親の目標なのかも見えなくなってしまいます

そうして、いざ、自立せよ、と言われたときに迷い、

困惑するだけならいいけど、

自分の人生を見失う可能性があります

それは、

子どもが大人になったとき、

そして、誰かと生きていくとき、親になったとき、

その子を苦しめることになりかねないので厄介なんです

もちろん、

私もそのひとりかな

私も微妙な育てられ方をしたので(苦笑)

17歳くらいで、気づいて、自分とは何か、と何年も考え続けて、

とってもとっても、苦しい時期がありました

我が子にはそんな時期は不要だなあ、と本気で思い、

我が子たちは伸び伸びと、すべてを「自分ごと」

そして、困った時は頼ってくれるので、張り切って助けてます(

社会に出ると、親よりも影響力の強い大人たちと出会い、

その子の人生はまた変わってくるでしょう

私たちは、もう、不要です

それでいいんです

そのための土台を、頑丈にこしらえる、

そして、

親だけは、絶対に信頼できる存在であることです

(メール引用ここまで)

少し前に、

オルタナティブな小学校の保護者さんたちと「中学からの勉強、どうなるの?」といった内容で対話したことはお伝えしたと思います

前々から、

小学校卒業までは、のんびり、じっくり、楽しく~と、ほんわか子育てしてきたのに、

中学校に入ると途端に、子どもの学業成績や、習得状況などが気になってしまい、

どうしよう、どうしよう…成績どうしよう、高校受験どうしよう…

となってしまう保護者さんが多いことには気づいていました

地域の公立小学校にほぼ自動的に入学して、ほぼ自動的に6年間通った場合ならば、

あれっ

学校で6年間勉強してきたはずなのに、なんで中学生になったらこんなに点数が取れないんでしょう!?となるのはわからないでもないのですが、

いわゆる学習指導要領の内容とは違う、オルタナティブな(alternative=代替の)教育を保護者さん自らが選択した場合でも、「中学校の勉強で遅れをとったらどうしよう、学業で躓くことになったらどうしよう」という悩みを少なからず抱えていらっしゃるという現状に、すこし最初は驚きました

学習指導要領にあるような、何歳でここまで習得、何年生でここまで習熟、とかいうカリキュラムを敢えて選ばなかったのであれば、そんなことを気にしなくていいのに…そんなこと気にしてないと思ってた…と

また、公立学校に6年間通わせて、中学生になった場合も全く同じで、

そんなことを親が気にしなくていいのに…と本気で思うのです

中学生の学業成績に関して、大人が関与しすぎることで悪影響を及ぼすことは確かです

これは、学校の先生でも親でも同じで、いま、ちょっと、関わりすぎていると感じます

中学校の定期テストの範囲表の変遷を、30年以上見続けてきました

全部とっておけばよかった、と思うのですが、

たぶん、40年位前の、私たちの時代のテスト範囲表は、教科書と、副教材の問題集のページが書いてあるくらいでした

(メール引用ここまで)

少し前に、

オルタナティブな小学校の保護者さんたちと「中学からの勉強、どうなるの?」といった内容で対話したことはお伝えしたと思います

前々から、

小学校卒業までは、のんびり、じっくり、楽しく~と、ほんわか子育てしてきたのに、

中学校に入ると途端に、子どもの学業成績や、習得状況などが気になってしまい、

どうしよう、どうしよう…成績どうしよう、高校受験どうしよう…

となってしまう保護者さんが多いことには気づいていました

地域の公立小学校にほぼ自動的に入学して、ほぼ自動的に6年間通った場合ならば、

あれっ

学校で6年間勉強してきたはずなのに、なんで中学生になったらこんなに点数が取れないんでしょう!?となるのはわからないでもないのですが、

いわゆる学習指導要領の内容とは違う、オルタナティブな(alternative=代替の)教育を保護者さん自らが選択した場合でも、「中学校の勉強で遅れをとったらどうしよう、学業で躓くことになったらどうしよう」という悩みを少なからず抱えていらっしゃるという現状に、すこし最初は驚きました

学習指導要領にあるような、何歳でここまで習得、何年生でここまで習熟、とかいうカリキュラムを敢えて選ばなかったのであれば、そんなことを気にしなくていいのに…そんなこと気にしてないと思ってた…と

また、公立学校に6年間通わせて、中学生になった場合も全く同じで、

そんなことを親が気にしなくていいのに…と本気で思うのです

中学生の学業成績に関して、大人が関与しすぎることで悪影響を及ぼすことは確かです

これは、学校の先生でも親でも同じで、いま、ちょっと、関わりすぎていると感じます

中学校の定期テストの範囲表の変遷を、30年以上見続けてきました

全部とっておけばよかった、と思うのですが、

たぶん、40年位前の、私たちの時代のテスト範囲表は、教科書と、副教材の問題集のページが書いてあるくらいでした

30年ちょっと前もそのくらいのものでした

今は、

内容がことこまかに、何ができるようにしておく、何を解けるようにしておく、何を覚えておく、など、細かな指示が小さな文字で目一杯書き込んであるのです

正直、そういう「できるようにしておく、解けるようにしておく、覚えておく」といった動機、行動は、個人で考えて、実行するものであって、指示されるものではないはずです

それでも、中学校から(なんなら小学生の時間割表からどんどん細かな指示になってきているのですから)そんな指示のもと動いていれば、社会に出て自分で考えて行動する人間がどんどん少なくなっているのもわからないでもありません

次は何をすればいいの?次は何に気をつけて、どこを抑えておけばいいの?と、常に指示を待っているのが当たり前なのですから

話は逸れましたが、

要するに、子ども自身が、中学生になったくらいの年齢の子ども自身が、

自分の置かれた状況を、自分ごととして理解している、ということ

それが何より大事で、

それが何より、人生を楽しむことにつながっていく

子どもが自分の人生を楽しんでいくことが、

結果的には親にとっても最大の幸せだと

気づいてほしいのです

親や先生がことこまかに指示をしたり、勝手に目標を定めたり、「頑張ればもっとできる」と現状否定したりすることによって、子どもは自分の人生がどこにあるのかわからなくなるとは思いませんか

エンジンをかけるのが遅いと不安ですか?

高校受験や大学受験のちょうどいいタイミングでエンジンをかけてくれないと、

困りますか?

ご自身がちょうどいいタイミングでエンジンをかけることができたからなのか、

ずっと、エンジンをかけられないままだからなのか

わかりません、でも、いずれにせよ、

先生達も、親たちも、自分の人生と、子どもの人生の境界線を見失いすぎています

もっとお互いの人生を尊重し合えば、

家族って、こんな素敵な関係はありません

それぞれの生き方を尊重し、楽しみ合えば、自分だけの人生が何倍にも膨らんで、

幸せもどんどん大きくなっていきます

それは

仲間同士でも同じです

家族だけじゃなく、仲間同士だって本当は、同調圧力なんか不要で、

違う考えや、違う人生をお互い誇っているからこそ、大切な存在であるはずです

自分と同じ、自分の思惑通りに、家族や仲間をコントロールしようとするなんて、

この字面を見れば「いやだ、そんな人」って思うはずなのに、

知らずに、そうしてしまってはいませんか

特に、

自分より人生経験が浅く、体もまだ小さい、我が子に対して

自主的に勉強する子と、

そうでない子の違いはなんでしょうか

と質問されました

私は、どの子もみんな、自主的に勉強するはずだと思っています

だから、中学生の独学支援室を主催しています

工藤勇一先生の言葉から

「与えすぎる親」

教育って自分自身で歩いて行く、自分の力で歩いて行くためにあるはずなのに、

教育って自分自身で歩いて行く、自分の力で歩いて行くためにあるはずなのに、

大人が考える「これが大事でしょ」ってことを与え続けると子どもは意欲を失っていく

与えられ続けた人間は、「与え方が悪い」と文句を言うようになる

与えられ続けた人間は、「与え方が悪い」と文句を言うようになる

文句を言いながら、もっと与えて、と、

つまり、もっとサービスを提供してくれ、という人間になっていく

つまり、もっとサービスを提供してくれ、という人間になっていく

「主体性のない人間などいない」赤ちゃんは好奇心旺盛で主体的な生き物だ

やりたいことを自由に選択し、行動している

そもそも人間はみんな主体性をもって生まれてきたはずなのに、

小学校高学年くらいになると多くの子どもたちの姿が一変する

「先生、うちの子、言われたことはできるんですが、自分から何かをしたいというのがないんです。」

やりたいことを自由に選択し、行動している

そもそも人間はみんな主体性をもって生まれてきたはずなのに、

小学校高学年くらいになると多くの子どもたちの姿が一変する

「先生、うちの子、言われたことはできるんですが、自分から何かをしたいというのがないんです。」

こんな姿は多くの場合、小さい頃からの大人のお節介によって作られる

自分でズボンを履きたいっていってるのに「何をグズグズしているの」と履かせてしまう

朝遅刻するのを心配し、毎朝「もう起きなさい!」と起こしに行く

子どもたちの主体性はそんな小さな出来事を積み重ねていくうちに削がれていくこととなる

自分でズボンを履きたいっていってるのに「何をグズグズしているの」と履かせてしまう

朝遅刻するのを心配し、毎朝「もう起きなさい!」と起こしに行く

子どもたちの主体性はそんな小さな出来事を積み重ねていくうちに削がれていくこととなる

そして、お節介に慣れた子どもの日常では

「お母さん、次は何をやればいいの?」などと言ったセリフが頻繁に聞かれるようになる

・リスクがあることはやらない

・リスクがあることはやらない

・できることしかやらない

・言われたことしかやらない

そんな姿だ

さらに年齢が上がってくると、そのお節介が鬱陶しくなってきて、文句を言うようになるが、

結局はもっといいお節介(サービス)をしてよと他力本願がいっそう染みついてくる

そして、上手くいかないことが起こる度に、人のせい、環境のせいにするのが当たり前になっていく

勉強がわからなければ「先生の教え方が悪い」と文句を言い、クラスが上手くいかなければ「担任がはずれだ」と批判する

親が「宿題やったの?」と声をかければ「うるさいよ!今やろうとしたのに、やる気失せた!」と当たる

教育は生まれながらにもっている主体性を失わないように進めていくことが大切だ

1度失った主体性を取り戻すためには大変な労力が必要となる

(後略 工藤先生のxより)

どんぐりをしていても、

間違いを恐れ、できそうな問題ばかりを選び、リスクを避ける傾向が出てくる子が少なくありません

そういう子の背景には、

どんぐりがどこまで正解しているか、お宝問題になっていないかと気にする保護者さんがちらつきます

親御さんがいい意味で無関心で、ただただ楽しんで見守っている場合は、

(後略 工藤先生のxより)

どんぐりをしていても、

間違いを恐れ、できそうな問題ばかりを選び、リスクを避ける傾向が出てくる子が少なくありません

そういう子の背景には、

どんぐりがどこまで正解しているか、お宝問題になっていないかと気にする保護者さんがちらつきます

親御さんがいい意味で無関心で、ただただ楽しんで見守っている場合は、

そうした傾向が少ないので、進化が早いのと、

中高生になったとき、

学業への集中力が違います

工藤先生が書いている言葉を、そのまま中学校の勉強に当てはめると、

リスクがあることはやらない、できることしかやらない、言われたことしかやらない、で、

単純に、学業成績が上がる、自分の学力を上げる、という段階に至るわけがないんです

私はこれらを、「思考癖」「思い癖」と呼んでいます

手癖や足癖など、生活習慣の中での癖を直すのが大変なように、

思考癖を直す、変えるのも大変です

でも、最初からそんな癖がなかったら……

中高生になったとき、

学業への集中力が違います

工藤先生が書いている言葉を、そのまま中学校の勉強に当てはめると、

リスクがあることはやらない、できることしかやらない、言われたことしかやらない、で、

単純に、学業成績が上がる、自分の学力を上げる、という段階に至るわけがないんです

私はこれらを、「思考癖」「思い癖」と呼んでいます

手癖や足癖など、生活習慣の中での癖を直すのが大変なように、

思考癖を直す、変えるのも大変です

でも、最初からそんな癖がなかったら……

年長からどんぐり問題はできますが、

生まれた時から子どもは刻一刻と成長しています

最初は、すべて、大人が選択した環境の中で

好奇心のかたまりとして生まれてくるのを、

どうするかは大人次第です

生まれた時から子どもは刻一刻と成長しています

最初は、すべて、大人が選択した環境の中で

好奇心のかたまりとして生まれてくるのを、

どうするかは大人次第です

もっと楽しんでいいのに

子どもと一緒にもう一度子どもの世界を味わえることを、

子どもと一緒にもう一度子どもの世界を味わえることを、

ラッキー!!って思っていいのに

幼稚園や保育園にも、小学校にも中学校にも、もう一度入れます

楽しんでいいんです

成果とか習熟とか気にせず、

親として子どもが味わう世界を、一緒に味わっていいんです

すごく…楽しいのにな、子ども時代

自分が子どもの頃は余裕もなくて必死で駆け抜けたけど、

大人だから楽しめちゃうのに

幼稚園や保育園にも、小学校にも中学校にも、もう一度入れます

楽しんでいいんです

成果とか習熟とか気にせず、

親として子どもが味わう世界を、一緒に味わっていいんです

すごく…楽しいのにな、子ども時代

自分が子どもの頃は余裕もなくて必死で駆け抜けたけど、

大人だから楽しめちゃうのに

親には親の「自分ごと」

子どもには子どもの「自分ごと」が

あるのです

親は「自分ごと」として自分を生きるのみ

人間としてどう生きているかを見せるのみ

子どもの人生にあれこれ指示を出す必要はなく、

ただただ、自分を生きればいいんです

どうしたら自力で努力するか?

自力で努力している手本が近くにあればそうなります

子どもには子どもの「自分ごと」が

あるのです

親は「自分ごと」として自分を生きるのみ

人間としてどう生きているかを見せるのみ

子どもの人生にあれこれ指示を出す必要はなく、

ただただ、自分を生きればいいんです

どうしたら自力で努力するか?

自力で努力している手本が近くにあればそうなります