これは私の

これは私の

赤いリボンのついたバスケットにレモンが2つ入っています

9月の茶話会はミツロウ粘土を練りながらのおしゃべりをしました

ミツロウ粘土はシュトックマーのものを昔から愛用しています

独身の頃、友達に教えてもらって、その頃は一晩中おしゃべりしながらいろいろなものを作ったりしました

手先を動かしながらのおしゃべりって面白いんです

クロワッサンと、

アザラシとクジラ、

そして、大きな羽の天使とペガサス

躍動感!(撮影が下手でごめんなさい)

そして…

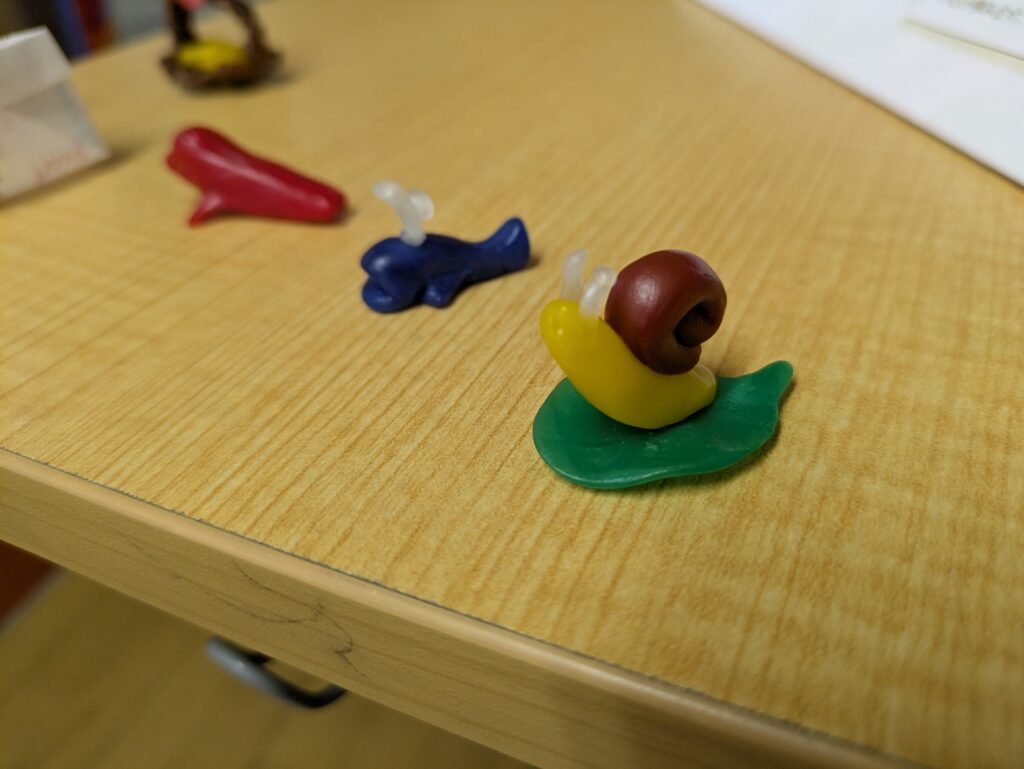

葉っぱの上のカタツムリ

それから…

バラとヒマワリ!!

どれも可愛らしくて素敵でしょう?

オンラインで少し顔を出してくれた方には申し訳なかったです

一緒に作れたらよかったのですが…

さて

話題はエントリー時に「なにかあれば」とうかがっておいたいろいろなことを次々と

まずは遊び場の話

放課後や休みの日、どこで何してる?って話です

これは毎回話題になります

結論から言うと、私が子育てをしてきた約20年、結局、子どもが昔みたいに自然に集い、集団遊びや異年齢遊びをすることを期待することは不可能だということ

遊び場に送迎して、子どもだけで遊ばせることができたとしても、

よほど集団遊びに慣れている子が多数でない限り、

それも難しいということ

誰か保護者が必要だったり、大人が監督する必要がある…

特別な環境がない限り、そういうことが多くの地域では仕方ない状態です

たとえば守られた、わりと住人しかいないような住宅街の公園や空き地など、子どもだけで自由に出入りして、遊んでいられるところもあるようです

でも、田舎へ行けば行くほど実は子どもの遊び場はなくなっていて、

大人が暗躍してやっと遊ばせることができる、というのが現状です

都会では…

公園で大きな声を出すことや、ボール遊びをすることも、注意されることがあるというのですから、

もう、子どもが自由に好き勝手遊べる場所が「ほぼ、ない」と言っても言いすぎではないかと

じゃあ、どうする

それは、私もしてきたし、いま、今回茶話会に来てくれたうちの2人はすでに仲間や近所で子どもの仲間作りのため、子どもたちの放課後や外遊びのために動き出しているのですが、そういう風に、誰かが立ち上がり、子どもの外遊び、集団遊びを守り続けていくしかありません

大人が手出し口出しすることじゃない

って思う人もいるかもしれません

でも、このままでは、子どもたちはずっと家の中で、ずっと家族とだけ過ごし、特別な旅行やイベントでもない限り外遊びも集団遊びもしないような…そんな、いろいろな意味での「経験不足」のまま社会に出て行くことになってしまいます

本当なら大人が手出し口出しをしないで、自由に子どもが勝手に遊べたらいいに決まってます

でも、前述したようにそれが不可能に近いから、てこ入れが必要だと、必須だと私は思っているし、

事実、そう思って活動している仲間たちがいます

どうか、自分では活動を興すことはできない、と思っている方も、誰かが動き出してくれたらそれをぜひ、応援してください

子どもを連れて行き、もし、自分は活動に実質参加できないとしても、なんらかの形でその活動を支援してください

せめて我が子が現役子どもの時代だけでもそういう眼差しで、動き出した人を応援してください

うちは家族でアウトドアを楽しんでいるから大丈夫です、

じゃないんです

家族じゃわからない、家族だけじゃ育たないことがたくさんあるんです

それは、ご自身の子ども時代を振り返ればほとんどの方がわかると思います

家族だけじゃ…といえば…次の話題です

「学校であったことを家で話さない」について

何かあれば自分から話すだろうから、という意見もあります

でもやっぱり、親と離れている間に起こったことを親に話したくなるのが子どもです

糸山先生の著書から少し引用します

◆外であったことや自分のことを話したくなるような声かけをしましょう

コミュニケーションの基本は何だと思いますか?

もちろん語彙量ではありません。言葉を知らなくてもコミュニケーションはできます。

コミュニケーションの基本は想いを伝えることです。

「楽しかった」「悲しかった」「辛かった」という想いを伝えることです。

ですから、伝え方や表現が上手である必要は全くありません。子どもが伝えたいと思っている想いをわかりたいという親の眼差し(姿勢)があれば、必ず伝わるからです。

想いが伝わったことがわかると、また伝えたくなります。そして、もっと詳しく伝えたくなります。すると、自分で工夫を始めます。こうして、表現力が身につきます。表現方法を教えられて育った子どもは実に貧弱な表現しかできません。真似ることにばかり力を入れて工夫することを忘れてしまいます。楽しむこともできないので、上手にはなっても好きにはなりません。家庭でできる最も優れた表現力養成は「母親の声かけ」なのです。どんなに漢字をたくさん覚えても、どんなに作文が上手になっても、表現力は育っていないのです。

「伝えたい想いを持って家に帰ってくること」が最も効果的な表現力養成です。そして、そのためには「聞きたくて(知りたくて)ウズウズしているお母さん」が必要なのです。

「伝えるための技」は簡単に修得できますが、伝えたいことは生活の中にしかないからです。最も効果的な表現力養成とは母親が想いを伝えたい対象になることです。

『家庭教育を始める前に読む本』糸山泰造著 より

※「母親」とは、家族の中の「母親的存在」を象徴して糸山先生は使っていると分析しています

実際の「母親」とは限らず、各自その立場を読み替えていいと思います

ただ、母性の母、社会性の父、という風に、家庭の中で両方の存在は大切で、シングルの場合は二役をこなしますが、両方ある場合にはそれぞれで分担することが望ましいと思います

どちらがどちらを担うかは各家庭によるかと思いますが

「学校であったことを話さない」という子どもの場合、

「そういう特性だ」と思っている方もいるかもしれませんが、

私の経験と認識では、そのままにしておくべきではない、と思っています

何か、原因はあるはずです

糸山先生の書いているように、子どもは、本当は「伝えたい想いを持って家に帰ってくる」はずです

保育園か幼稚園なのか、子どもが最初に、親元を離れ、親の見えないところで過ごすようになった最初の日のことを覚えていますか

その日から、「伝えたいことを伝える」が始まっていたはずです

「話したくなるような声かけ」がまたそれぞれの解釈に委ねられていて、

どうしたらいいのやら…と悩んでいる方も多いようですが、

もちろん、根掘り葉掘り取り調べのように聞き出すのは論外、

何か話させよう、表現力をつけさせよう、という目論見ももちろん見透かされます

子どもの話したことを評価したり、親の意見を押しつけたりするのも最悪です

そもそも、

子どもが伝えたいことに心から興味をもっているかどうか、

それに限るのです

たどたどしい言葉でも、文になっていなくても、何か伝えようとしている

それは、明確な発語前の赤ん坊時代から気づいている人は気づいていたはずです

この話になり、以前、保育士の方が、「ああ、仕事では赤ちゃんたちのちょっとした表情の変化やうなり声みたいなのを、どうしたの?おしゃべりしてるの?って興味深く目を見つめて聞いてあげるのに、自分の子にはそこまでしたことないかも…」って反省していました

いま忙しいからあとでね

ちょっと待ってて

そうやって、「いま、伝えたい」という子どもの気持ちを後回しにさせ、いつのまにか「伝えたい」という子どもの気持ちがなくなってしまった可能性はないでしょうか

これは前回の茶話会で話題にしたのですが、

SNSで話題のカリスマ保育士のお兄さんが話していたことです

親はキッチンで作業している

子どもはリビングで何かしている

親がキッチンでの作業をバシッとやめて急いで駆けつけるのはどっち?

A 子どもがリビングで、何かをこぼしたり、汚したり、壊したりしたとき

B 子どもがリビングで、話したいこと、見せたいものなどあって呼んでいるとき

おそらく、ほとんどの親がAではないでしょうか

子どもが「見て~」と何か見せに来たとしても「わかったわかった、あとで見るからね」と言ってあしらうのに、子どもがガシャーン!とお皿を割ったり、棚を倒したりしたら、すべての作業を中断して急いで駆けつけるのでは

それは危険だから、怪我をさせないように、など、子どもを思っての行動でもあるのかもしれませんが、でも子どもに伝わるのは「どういうとき、親は懸命に自分のところへ来てくれるのか」ということだけで、子どもはそれをも学習するのだ、とその先生は言っていましたよ

なるほど、と思いました

表現力なんて、別に…芸術家や小説家になるわけじゃないし…そんな力がつかなくてもいい、って思う方もいるでしょうか

いいえ、表現力が乏しいと、実は学力にも大きく影響します

特に国語力が低いと全科目でとても苦労することになりますが、その基礎を家庭内の会話で構築しているのです

これは糸山先生に限らず、花まるの高濱先生も、他の先生方もみな言っています

家庭内の会話が最初の一歩だと

なにか特別なことがあれば自分から言ってくるだろう、という意見も出ましたが、特別なことがなくても、1日、親と離れて過ごしてきた我が子のことに、まず、親御さん自身は興味がないのか?と私は思います

ほんとは根掘り葉掘り聞きたい、朝から夕方までの全部を知りたい!ってくらい、子どもファンなわけですが(ファンなら推しのすべてを知りたいでしょう)、そんなことをしたら嫌われちゃうので、できれば子どもが自分から「あのね」って話してくれるように雰囲気を作るわけです

それがスタートです

もし、スタートでフライングしたり、出遅れたりしたな、って思う親御さんは今からでも、ぜひ、推しの1日をどうしたら知ることができるか、検討してみてください(そもそも別に知りたくない、という場合、私にはもう、なにもできません、言えません…)

最後の話題は「言葉遣い」でした

これも、私の経験では確信してしまっています

子ども時代の言葉遣いが人格を形成します

大人になるにつれて、TPOに合わせた言葉遣いが自在に駆使できる方もいるのですが、

子ども時代はそれは不可能です

これはもう30年も40年も前から、当時の文献もたくさん読んでみた(私の子ども時代のものなども)のですが、いつの時代も、子どもの言葉遣いがテレビに影響されて…などと、問題になってきました

いまなら、動画や、ゲームなどの影響も大いにあるとは思います

いろいろな相談を受けますが、紐解いてみると、結局、子どもが言葉を覚える対象がそれらであるということは、家族とのコミュニケーションよりそれらが重要だったり、時間が上回っていたり、と、とにかく、子どもにとって生活の中の多くを占めているからなのだとわかります

学校でよからぬ言葉遣いを覚えてきたとしても、

家庭での会話が多ければ、親の言葉で学ぶ機会の方が多いはずです

多少は真似して言ってみたりすることはあっても、日常使いするかどうかはその子にとってどれくらいのよりどころになっているかにかかっていると思われます

私は子ども時代、親に褒められたことはほとんどなかったし、覚えていませんが、言葉遣いに関して注意を受けたことはどんな言葉をどんな場面で言われたかという状況も含め、すべて覚えています

そしてそれについてとても感謝しています

教えてもらわなければ知らなかったからです

何を、かというと、

「知っていて使うのと、知らなくて使うのとではまるで違う」ということです

言葉を大切に扱うことに関しては、かなり厳しく躾けられたと思います

友達との会話では適当に崩しても、状況に応じて使い分けることも学び続けました

今は、現代語の文法をほぼマスターしたので(進学塾勤務時代専門だったのもあって)職業病的に気になることは気になるのですが

でも私は親になり、子どもの言葉遣いを注意したり、直したりしたことはほぼないと思います

注意するようなことがほとんどなかったのと、子どもは私の言葉と絵本で言葉を覚えて育ったからです

父親(夫)が男性言葉を使うけど、子ども達がそれを真似ることはありませんでした

小学生時代、子どもの友達が家に来ると、ギャルのような言葉遣いをしている女の子も、不良少年のような荒っぽい言葉を使う子もいたけど、それに似てくることはありませんでした

そういう友達の言葉遣いが斬新で面白くて、家族での晩御飯の時に、子ども達から使い方を教えてもらったり、担任の先生の「ら抜き言葉」について報告を受けてへへ~って話題にしたりすることは多かったです

お互いに、どんな風に感じているか、受けとめているか、私は子どもたちの興味関心の先にやっぱり興味があったので、そんな会話は日常的でした

ダメ、とか使わない!とかそういう注意よりも、私は私の価値観は、伝えていたと思います

それで自然と、きっと、我が子たちも、TPOに応じて、言葉を使い分けるように育ったのだと思います

言葉と言えば、茶話会終了間際に話題になったのは、

学舎でのお子さんの成長が親御さんにはいまいち伝わらない件(笑)です

当初は緊張もあってか、表情も硬く、言葉も出ず、たどたどしかったのが、段々と慣れてよく喋るようになるのは当然なのですが、私が着目するのは周囲への思いやりや、言葉のチョイス(語彙力)の成長です

親御さんはきっと、この激変に感動してるだろう!といつも「変わりました、成長しました!」と喜ばれるのを密かに期待しているのですが、あまり、言われたことはないのです

なぜだと思いますか?

それは、

親御さん、特にお母さんは、子どもと言葉以外でコミュニケーションを取っているからです

子どもの表情や行動で、子どもの気持ちを察しているからです

だから、進化していることに気づかないのです

私や友達は他人なので、子どもは一生懸命言葉や態度で自分の気持ちを表現しようとします

前述の内容とも重複しますが、特に母親が本能的に察してしまうそれらの感覚を、子育て期はがんばって制御すること、家族の人数が減っている現在、あえて他者といるときの我が子を知ることがカギになるのではないかと思ったりもしています

これは途中でも話題になりました

気が利きすぎる、ということの功罪です

最後の最後に、

その成長の源はなんだろう、という話になりました

私はやっぱり、どんぐりを知り、生活環境を整え、子どもへの声かけや遊びの質を見直した親御さんの、

その視線の先なのではないか、と思うのです

子どもが伸びている、進化している、と見える場合、親御さんが大らかに伸びやかに見守っているのです

お母さんが、お父さんが、何を見ているのか

子どもはその視線の先を自分も見ようとするでしょう

教室に来ると、庭で空を見上げている子がいました

私が出て行くとその子は「ナミアゲハがいるよ」と言いました

私は「レモンの木かもしれない」と言い、その子と一緒にレモンの木まで行きました

すると、ナミアゲハの幼虫がレモンの木の葉を食べているではありませんか

ふたりで顔を見合わせました

舞い飛んでいたのは、この幼虫のお母さんだったのでしょうか

その子は、教室に戻りながらナミアゲハの幼虫の話をしてくれました

空を見上げていたその子を見て、

私はかつての生徒を思い出しました

生物に詳しく、テレビや動画や図鑑で豊富な知識を持っていて、

誰も知らないことを延々と喋り続けては友達や私を論破していました

ある日、教室に小さな羽虫が入ってきて、その子はパニックになりました

実物の虫が大嫌いなのだそうです

羽虫を追い出せ、と友達や私に対して怒っていました

いつも論破されてバカにされ、つまらない思いをしていたクラスの仲間は、

誰も彼を助けようとせず、笑って見ていました

その後、彼は生物の話を一切しなくなりました

彼は空を見上げたことなど、なかったんだと思います

本物の虫や鳥が飛んでいる、空を

10月の茶話会は私がいつも常備しているリップクリームと保湿クリームを作りながらおしゃべりしようと思います(湯煎を使うので、今月は暑いので先送りにしました)

11月は自家製あんこをみんなで作って持ち帰れたらと思ってます(あんこの先生手配済みです)

少々の材料費を集金します

日程は未定です

エントリー希望の方で、日時の希望があれば、連絡ください

ご希望に100%は沿えないかと思いますが、できるだけ調整します

屋外での作業と室内での茶話会になると思うので、今回はオンラインでの参加は難しいかと思われます

今回もですが、ただ様子をお見せするだけで、何もできませんが、それでもよければぜひ

とにかく直接会って話すことが大切です

ネット検索では解消されないんです

そして私もずっとずっと、課題を頂いたかのように、考え続けます

みんなの話はとっても新鮮で、現実味があるから

いつもありがとうございます