先週、県内のとある小学校の保護者さんたちとのお話会に呼ばれて行ってきました

小学校といっても、いわばオルタナティブ校という形の学校です

※オルタナティブ校とは…alternative school

文部科学省の学習指導要領に縛られず、

子どもの主体性を尊重した独自の教育を行う学校の総称

この学校には4年前の立ち上げの準備段階から少しだけ関わっていて、

主催者と何度も話をしてきました

なぜなら、この学校の主教材が「どんぐり倶楽部良質の算数文章問題」だからです

そんなわけで、

2回目のお話会でしたが、今回も事前に「話してみたいこと」を集めておいていただき、

3時間ほど、いろいろな話を聞いて、話をしてきました

あっという間でした…

自分の記憶、そして、次のお話会への記録として、

ここに、当日の質疑応答を思い出しながら、加筆修正しつつ記しておこうと思います

おうちどんぐりを実践中の保護者のみなさん、

オルタナティブ校に通わせている保護者のみなさん

そして

文科省指定の一般的な学校に通わせている保護者のみなさんにも、

一緒に考えていただきたい内容なので、ぜひ、お時間のあるときに目を通してみてください

Q:どんぐり問題だけしていれば、学力は心配なく身につくのか?

A:どんぐり問題を解くことで、「学力」を、自分で身につけるための回路が脳内にできます。どんぐり問題を解いているだけで、たとえば面積を求められるようになるとか、分数や小数の計算ができるようになるとか、国語の文章問題が巧みに正答できるとか、そういうテクニック的なものが身につくわけではなく、そういうテクニックを取得し、活用するための思考力が身につくのです

逆に言うと、その思考力がないと、いわゆる机上の勉強に対する「学力」を獲得するのは困難です

Q:前回のお話会で、「高学年になると知的欲求が出てくるはずなので、それをうまく学びに繋げていく」と言っていたけど、それは、オルタナティブ校でどのように育めばいいの?

A:まず最初に確認したいのは、「学力は学校でつけるものではない」ということです

オルタナにせよ、文科省の学校にせよ、「学校」なんだから学力はそこで身につくのでは、と思われがちですが、学校はきっかけを与えたり、整理したりするだけで、実際に学力を身につけるのは学校以外の生活、主に家庭生活の中です

糸山先生は「準備学習と整理学習」と言っています

生活の中の、ありとあらゆる場面で準備学習はなされています

子どもが暮らす環境の中に、私は全教科の要素が含まれていると思っています

たとえば語学では、みなさんも、小学校入学時にはある程度日本語が話せるようになっていたはずです

入学して、国語の授業を受ける前から、日常会話はできていたはずです

習っていない、勉強していないのに、身についていたんです

それはなぜなのか、考えてみるとわかると思います

どんな学校に通っている場合でも、私は、学力も精神力も、体力も、おおもとの基盤を作るのは、学校でも習い事でもなく、家庭生活だと確信しています

さて、でも、きっかけは家庭外で拾って持ち帰ってきます

(たとえば、習い事のスポーツの教室で、連絡事項をノートに書くように言われ、オルタナ校の子が文字を書くのが早くなくて、それを家に帰って不安がって、練習したがったから文字の練習を家でし始めた、という話から)それは、知的欲求のトリガーだと思います

家庭外の友達や誰かを見て、改めて自分を見つめ直してみると、劣っていて不安に思ったり、憧れや、尊敬から真似てみたくなったり、それもよくあることで、それによって、うまくなりたい、強くなりたい、賢くなりたい、と思うことがあると思います

その意識は自然なことだと思っています

このオルタナ校では、手仕事や、自然体験や、ちょっとした事件を長い時間をかけて解決することや、一般的な学校では経験できないことを毎日しています

毎日、子どもたちはいろいろなことに気づき、感じながら成長していると思います

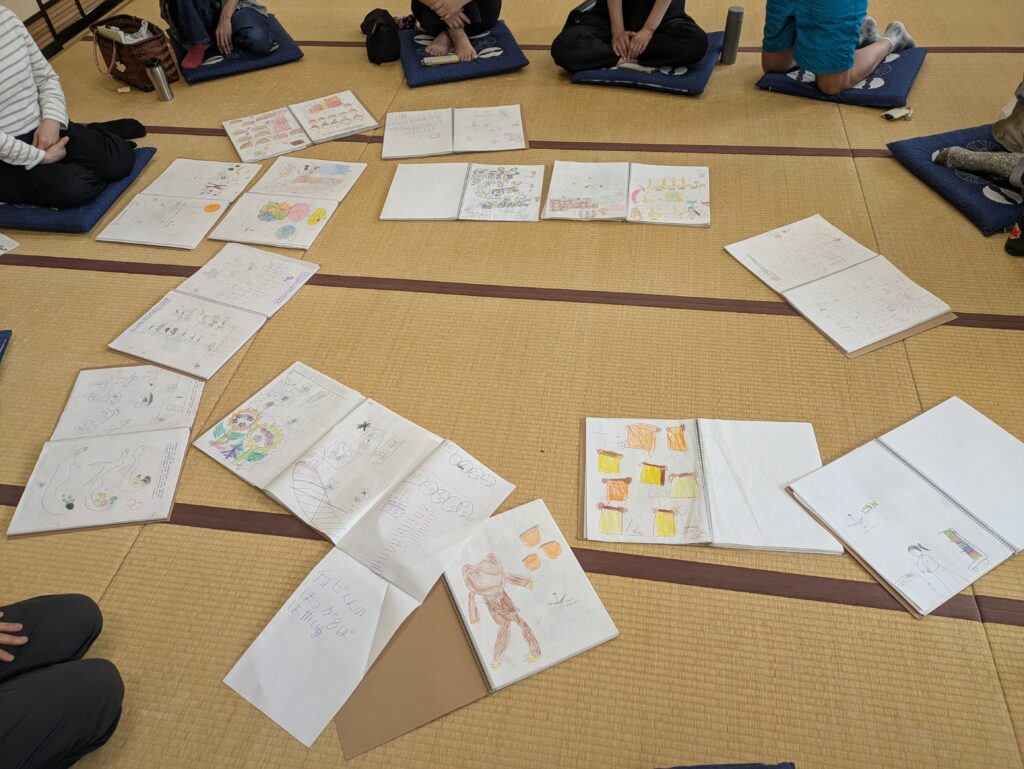

そして、基本に忠実に、どんぐりタイムが実践されています

そのことを、家庭でも尊重し、大切にしてください

(人工的で、刺激的で、大人主体のものからしばらくの間は遠ざけて守ってほしいな)

Q:どんぐり問題を解いていても、完璧主義や苦手意識が強いようで、できないと嫌がったり、拗ねたりするのはどうしたらいいのか

産まれてまだ数年の子どもが、既に「完璧主義」や「苦手意識」を持っている、ということはどういうことか考えてみると、私の経験では、本人の気質、特性の可能性もなくもないけれど、ほとんどは幼少期からの身近な大人の扱いによるものだと考えます

たとえば何ができたとか、何が上手だとか、そういうことで自分を評価されて成長してきた場合、成果を挙げることで自分を認めてもらう、という習慣が身につきます

ある程度ならそういう意識も悪くないのですが、「できなければならない」という精神状態に結びついている子もいて、単純に、純粋に、なにかに没頭したり、自分が好きだから夢中になったり、という経験よりも、褒められるかどうか、ちゃんとできるかどうか、ということに意識が集中してしまっている場合は、成果を気にするようになります

身近な大人は、お母さんだけではなく、他の保護者さんや祖父母さん、習い事や園や学校の先生など色々いるので、どこでどんな影響を受けているかわからないのですが、大人はそんなつもりはなくても、ちょっとした言葉で子どもの方は意識を掛け違えている可能性はあります

私は、親子の信頼関係さえしっかりしていれば、いくらでも育て直しはできる、逆に言えば、親にしか、育て直しはできないと思っています

教室では、やっぱり毎回お宝になってしまう(お宝=その日に正解できない問題のこと)子もいて、もちろん、大抵、最初は残念がるのですが、私があまりにも平然としているので段々と気にならなくなってくるようで、長く通っている子は全然気にせず、すぐに気持ちを切り替えたり、翌週に挑戦、または何ヶ月も何年も封印しちゃうのもへっちゃらの子もいます

「全然気にしていないんです~」なんて言いながら、お迎えに来た保護者さんが「今日はできた?」って聞いていたり、子どもたちから「またお宝だったの?って言われるのが嫌だ」と愚痴を聞いたりすることもあって、あ~あ、って思うこともあります

私の言葉や態度なんかより、親御さんのそれの方がずっと影響力があるので、私がいくら教室ではたらきかけても、修正は難しいのです

Q:子どもが、ドリルをやってみたい、勉強がしてみたい、また、6年生になり、いよいよ中学進学が見えてきた子どもの「学校の勉強」との向き合い方は?

A:オルタナ校ならではの質問、と思いきや、一般校に通っている小学生でも、どんぐりでは宿題をしないので、「それで中学生になって大丈夫なの?」と思っている保護者さんも多いかと思います

漢字は?計算は?英語は???

少しは練習させておかないと…なんじゃないの?

結論から言うと、「練習させる」では、きっといずれにせよ、自分から勉強をするようにはなりません

自分から勉強しないのは当たり前だから、無理矢理させないと…大人になったら嫌なこともしなきゃならないんだから…

色々、大人の方からの意見を、これまでもたくさん聞いてきました

それなら、と私はお尋ねしたいのです

自分がしようと思ってすることと、誰かに命じられてすることと

ご自身では、そのふたつにどのような違いがありますか?と

嫌なこともしないといけない、これは、大人になると誰しも経験しますし、大人にならなくたって、学校の係だとか、当番だとか、小さい頃から子どもたちだって経験します

責任感が強く、当番を全うする子もいれば、できるだけ楽をしようとサボる子もいるでしょう

大人にだっています

仕事や家事を、好き好んで率先してする人もいるけど、そうじゃない人もいます

でも、

それと「勉強」とが、同じように思われているのが、ちょっと変だなあ、って思うんです

私は「勉強」は、走ることや、歌うこと、踊ることなんかとたいして変わらないんじゃないかな、って思っています

走るのが速いとか遅いとか、歌うのや踊るのが上手いとか上手くないとか、

そういう比較は軽めにちょいちょいやってるけど、勉強の出来不出来は、結構深刻な話題だったりします

いやいや、勉強だって歌や踊りや走力くらい、個人差が出るものなのにな

私は長年子どもたちと勉強してきて、それを体感しています

そして

「それがなにか?」

と

このオルタナティブ校では板書を書き写したり、ノートをとったり、テストをうけたり…といった、一般校で当たり前に経験することをほとんどしません

じゃあ、授業やテストをうけている一般校の子どもたちが、勉強に関して問題がないのか、っていうと、全くそんなことはありません

前述したように、学校では学力を伸ばしたり、学力を蓄えたり?することはせず、学力を身につけるきっかけを配っているくらいなものなのです

そのきっかけをつかんで、自分の「力」のひとつに加えるのかどうか、加えようとするのかどうかには、個人差があります

そして、

30年以上塾講師として数え切れない子どもたちと勉強してきて知っています

全く同じ教科書で、全く同じ授業を受けていても、

理解度、習熟度には個人差があることを

いくら努力しても、全然努力してないような子に敵わないこともあるし、

それでも努力を続けると、その努力が自らの意志によるものであれば、

必ず得るものがあることも

それは、きっと、歌や踊りや走ることでも、同じだと思いますが

とにかく、その勉強の出来不出来を心配するのはちょっと違うんだよね…と思いながらお話会の準備をしていましたが、この日、集まった皆さんの中に、そんなことを気にしている人はいませんでした

じゃあ、勉強に関して何を気にしていたかというと…それは後述することにします

さて、どんぐりだけで、宿題のドリルも練習もしないで高学年になった子達が、「勉強したい」と言い出した例ですが、それでもまあ、日中一般校に通っている場合は、授業を受けていますから、聞いていても聞いていなくても、自然とその学年の内容を見聞していることになります

家庭学習を堰き止めていると、授業中にふれるそういったことに敏感にアンテナを張る傾向にあるなあ、とは感じます

で、放課後、宿題がなくても、遊ぶのに忙しいどんぐりっこたちは、やっぱり中学生になるまでろくに勉強なんかしません

それは、卒業式の少し前に全国の一般校が休校になった春でした

4月になっても、5月になっても学校は始まりませんでした

どんぐり学舎を卒業して、中学部の独学支援室に登録した子達も、教室に呼ぶことができなかったので、とりあえず、教材だけを渡しました

ぶ厚く、地味な教材を手にした生徒たちは言いました

「これ、自分でやっていいんですか!?」

彼らは、

学校の授業もない2ヶ月の間、6月に学校が再開するまでの間に、自分で教材をどんどん進めてしまいました

小学校の時、やらせてもらえなかった(笑)問題集なるものが、よほど新鮮だったのでしょう

学校の進度では夏休み明けに取りかかるであろう単元までさしかかったとき、

さすがに私がストップをかけました

彼らはそのまま中学での学業成績トップグループをうろつきながら、県内トップ校に合格、進学することになるのです

コロナ禍で、

学校の授業がなくて、勉強に後れを来した、という呟きや情報が流れてくる度に、

全然関係なかったな…と私はその生徒たちを見ていて思いました

どうして、

学校に行かないと勉強はできない、

習っていないと勉強はできない、と思うのか、

その最初のところから、まずは大人が思い直さないと、と思うのです

ある日の小学校の社会科の授業は、地図帳の調べ方を学ぶものでした

先生が黒板に書いた地名を、

地図帳から探してはわいわいやっていました

45分間の授業で、

先生が探させた地名は3つ

娘の授業参観でした

娘は、

先生が指示した直後にその地点を見つけ、

あとは待っていました

次の課題が出るまで

待っているのは暇らしく、地図帳の他のところを見ていました

15分ほどたって、次の課題が出て、またそれも秒で見つけ、それからまた待っていました

塾の授業ならどうでしょう

問題演習をして、解説をするでしょう

できた人はどんどん先へ進んでいい、などと指示されるでしょう

少したって、全員が最初の課題を終えたところで、先生の解説が入るでしょう

いずれにせよ、この授業を受けただけで「学力がつく」なんてとても言えません

学力をつけたいなら、このあとが肝心なのです

学校に休まず通って、宿題をしているから学力がつく、というのも違う

詳しい解説を受けたから「学力がつく」と思うのも違う

「学力」とは、誰かにつけてもらうものではなく、

自ら獲得するものなのです

オルタナ校では、

必ず教科書の合わせ読みを全教科行うことを、糸山先生は推奨しています

教科書はその世代の子どもの共通言語です

その内容の可否はともかく、通過しておくべきものです

そうすると、教科書を読んでいて、「なんでだ?」「なんなんだ?」と思った子どもは、自ら学ぼうとするはずです

もっと知りたい、もっとやってみたい

その気持ちだけを、大切に持ち続けられるように大人は意識します

じゃあ、チャンスだ!とばかりに、問題集を手渡したり、それをまた添削なんかしたり、そんなことをしたら、最初こそ喜ぶかもしれませんが、長続きはしないと思います

それよりも、

もっと知りたい、もっとやってみたい、という気持ちを新鮮なまま保存する方法を考えておいた方がいいです

その方法は…というと、

これは、事前に話す内容を考えていたとき、ある人に言われたのですが、

それがスムースにできるのが、プロでしょう、と

それが私のような立場の人間の仕事でしょう、と

それを、一般の保護者さんにやってもらおうっていっても難しいし、

そのためにプロがいるんでしょう、と

確かに

私なら、子どもの好奇心の種を、そのまま大きく伸ばすことができるかもしれません

でも、保護者の方が「子どもの勉強を見よう」とする場合は、

特に注意が必要です

教育熱心→教育虐待につながりかねないからです

そこで、きっと、プロの出番なんだろうな、とはその時思いました

じゃあ、勉強したいって言い出したら塾に通わせればいいのかというと、

そうではありません

勉強は、家にある教材でいくらでもできます

教科書だけだってできるし、

本を読んだりして獲得していく子もいます

何にもなかったら、

良質の問題集や参考書をぽん、と置いておいて、

興味を持って子どもが自分から取り組み出せばそのままにしておけばいいんです

前述の生徒たちのように、

自分で読み解いてどんどん解いてしまう

それで、

わからないことが出てきたら、自分で調べる

それでも、もっと知りたい、もっとわかるようになりたい、となったら、

うまくプロの手を使う、

それでいいんじゃないかな、と

やっぱり、いくら親御さんが教えるのが上手いのだとしても、

勉強に関心を持っているという様子を見せるのはあまりよくないと経験上思っています

勉強したい子はするし、

しない子はしません

勉強ができるようになるかならないかは、

新しいことを知ろうとしたり、好奇心を意欲に繋げたり、

難問に挑もうとしたときに、思考回路が脳内に存在するかどうか

それに限ります

最後に

全体を通して私が感じたのは、

(それはきっと、私が来る、ということと、どんなことが不安ですか?という私の問いかけに無理矢理そう言語化してくれたせいもあるのでしょうけれど)

先のことを考えて、

子どもが困らないようにしてあげたい、などと思いすぎではないか、ということです

勉強ができるかできないかを不安に思っているのではない、ではなにを、という前述した内容ですが、

勉強ができなくなるか、ということよりも、

勉強についていけないなど、一般校に通っていないことによるデメリットが、

中学に入ってから子どもの悩みになるのではないか、ということが不安だ、とおっしゃる方が数名いらっしゃったことでした

授業や、学校生活で挫折してしまうのではないか、

そうならないために、どうしておいたらいいのか、

という不安でした

ああ、それなら

と私は伝えました

伝えきらなかったこともここに書こうと思います

それなら、必要なのは強靱なメンタルです

もしかしたら、複雑な思考回路は強靱なメンタルに通じるものかもしれません

押してダメなら引いてみよう、じゃないけど、

何か、目の前に問題が生じても、壁が立ち塞がっても、

さてどうやって越えようか、と試行錯誤することが、

端から見れば強靱なメンタルと思われることなのかもしれません

その、強いメンタルと、

それから、

人と生きていく、という自覚です

自分が苦手なことを、誰かが助けてくれる

自分が得意なことで、誰かを助けたり、手伝ったりできる

そういう経験があると、

誰かと共に生きていく、ということを実感しながら大人になれます

大人になって、

やっぱり困ったことがあっても、壁にぶつかっても、

ひとりで乗り越えなくちゃ、ってプレッシャーにもし押しつぶされそうなとき、

助けてもらう、という方法を知っているのと知らないのとでは大きな違いがあります

そして、困っている仲間がいるとき、

自分に何ができるか、考えることができると思います

そして、

親には、

弱音を吐けるように

子どもに、弱音を吐いてもらえる親でいられるように、

子どもとの信頼関係をどうか大切にしてください、と

伝えました

忘れ物をしても貸し借りをしてはいけない

合唱中にクラスメイトが倒れても歌い続けなければいけない

給食は黙って食べなければいけない

掃除も黙ってしなければいけない

決められた遊具で決められた遊び方をしなくてはいけない

お友だちを呼ぶときは決められた呼び方をしなければいけない

体育館では体育座りで喋らず動かずに集会開始を待たなければいけない

一般校で理由も曖昧なこうしたルールで管理されている子どもたちよりも、

ずっとずっと、自由で、豊かな経験ができるオルタナ校

でも、

一般校でこうした意味不明なルールの中、うまいことたくましくやり過ごしちゃう子どもたちもいます

いずれにせよ、子どもたちは、置かれた環境の中、基本的には楽しんで生きていこうと試行錯誤します

試行錯誤を止めないで

大人の考える押しつける楽しさで、満たさないで

本来、子どもの育つ過程になかったもので、

子どものエネルギーを奪わないでほしいのです

どんなに備えておいても、

人生には波があります

乗り越えるべき問題が目の前に立ち塞がることがあります

それを、越えながら次に進みます

親がそれを想定してあらゆる力を備えてあげることは不可能です

いつでも親が代わりに乗り越えてあげることも不可能です

大切なのは、子ども自身が、自分で乗り越えられることで、

できれば、

そんなことも楽しんじゃえるような、そんな人間に育っていること

そのために子ども時代に親ができることがあります

自分の人生を楽しむ人間に育つこと

それがどんぐりの最終目標ですから